問合せ番号:m011

リフォームカタログ用イラスト

契約・施工・引っ越し・など

問合せ番号:m010

『InRed』〜宝島社〜

カットイラスト

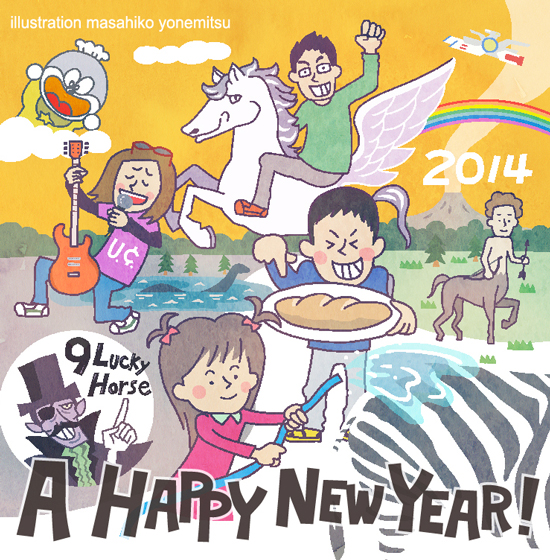

あけましておめでとうございます。

2014年がはじまりました。

昨年はたくさんのお問い合わせやご相談をいただき誠に有り難うございます。

本年も精進致します。どうぞ宜しくお願い致します。

さて、今年の年賀状はこんな感じでした。

イラストの中に9つの「うま」が描かれています。

わかりますか?(^^)

早速ですが、忘れないうちに年賀状の「9つのうま」の答えを掲載しておきます。

facobook上ではたくさんの方が悩みに悩んで下さったみたいです。

ありがとうございました。(^^)/

1.うまい棒

2.ペガサス

3.ホワイトベース(劇中でジオンから木馬と呼ばれている)

4.ユニコーン(奥田民生の所属するバンドのロゴマーク)

5.UMA(ネッシー/未確認動物の略)

6.皿にパンでサラブレッド

7.ケンタウロス(半人半馬)

8.水まきホース

9.シマウマ

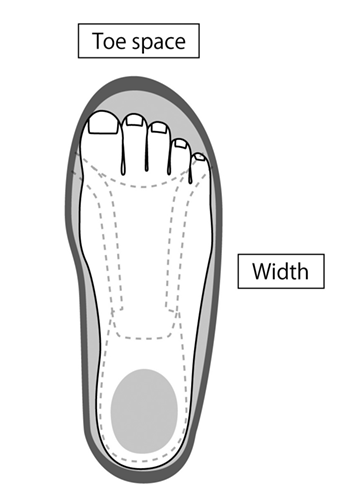

問合せ番号:m009

教科書や説明書などに挿絵として使用される図解イラストです。

こういうイラストの重要な役割は「説明」です。

どのように表現すればうまく伝わるか?

ポップなイラストより、むしろ図解イラストの方がセンスが必要なのかも知れませんね。

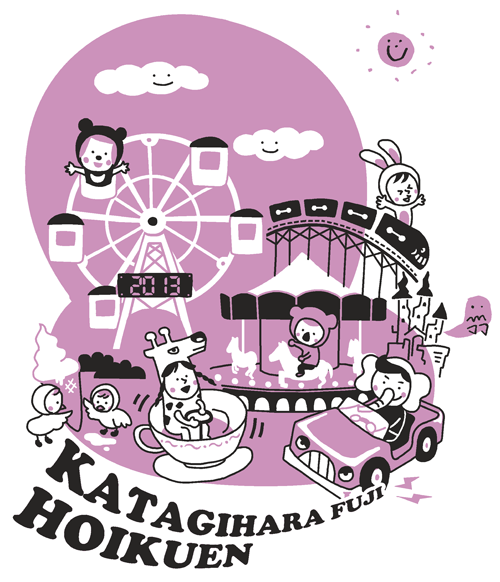

先日、娘の保育園の運動会がありました。

息子の代からかれこれ7回目の運動会です。

2回目の時から運動会で園児が着るTシャツをデザインさせていただいてます。

園児たちはTシャツを気に入ってくれて、運動会後も保育園で着ています。

先生方も着ています。

いつも保育園に行くと、新旧様々、色とりどりのTシャツが走り回っています。

とってもステキな光景に自分のイラストが貢献していると思うと

とても嬉しくなっちゃいます。

↓今年の柄

↓運動会の様子

↓ウチは家族全員でペアルック。

はじめにお断りしておくと、この話のテーマは「貯金」ではない。

ニュアンスとしては貯金に似ているんだけど、お金を貯めるわけじゃないんだ。

そう、「言葉」を貯金みたいに「貯める」と言うお話。

僕たち親は多かれ少なかれ、様々なストレスを抱えて生活している。

まぁ、これはもう仕方ないとして・・

そんなストレスが僕たちの言葉遣いに影響していないかな?

ボク自身はモロに影響している親の一人なんだ。

仕事が上手く進まなかった日、締め切りに追われている時、将来への不安が襲ってきた時、など。

ボクの発する言葉は知らず知らずに、厳しく、強く、暴力的になってしまう。

たとえば子供が妻の言うことを聞かずにダラダラしちゃってる時、

「おい、おまえら、なにを馬鹿みたいにぼーっとしてるんや、

そんなんやったら、母ちゃん疲れて死んでしまうぞ!」

はい、コレはまさしく子供に対する暴言です。ごめんなさい。

なるべく厳しい言葉を使って目を覚ましてほしかった?

いえいえ、自分の感情が抑えられなかっただけ。

「馬鹿みたいに」は、わざわざ相手を落としているし、

「死んでしまうぞ」は、完全な脅しだ。

最低パターンのできあがり。

これ、イライラしているとうっかりハマりやすいので要注意。

ハマると今みたいに暴力的なフレーズを使っちゃう。

使い続けると、子供のココロはそれをそのまま吸収してしまう。

自分は馬鹿だから、母親が死ぬ。

なんだこの洗脳は?

そんな事が伝えたかった訳じゃないのに・・・。

こうして僕たちの愛しい子供らは、ココロの奥に後ろめたさを背負って生きる事になる。

なんだかわからない不安がココロにあるので安定を失っちゃう。

無表情、乱暴者、情緒不安定、爪かみ、サインはいろいろ。

さて、こうなる前にできること、

それが言葉の貯金。

僕たち親の言葉は「お金」と同じ。

「預け入れる」か「引き出す」か。

さっきの例は「引き出し」。子供のココロから何かを奪って従わせている。

じゃぁ、どう言えば良かったのか?

「お前ら、のんびりする時間も大切やけど、

いつもみたいに母ちゃんの言うこと聞いてあげたらオレも嬉しいんやけどなぁ」

かなり回りくどい。そして歯の浮くようなフレーズも混じる。

しかし、これが後で効く。

大切なのは「引き出し」にならないコト。

そのうえで、出来るだけ「預け入れ」になること。

極端に言うと、その場で子供が言うことを効かなくても良い。

充分に愛情の「預け入れ」ができていない子供が親の言うことをきくはずがない。

だから、まずは預け入れる。

コトバの使い方だけじゃない。

声質、イントネーションだけでも「預け入れ」か「引き出し」かは変わる。

「はやくしなさい」

をイライラして言うと、「いつまでもグズグズしてんじゃねーよこのノロマ!」って引き出し。

ちょっと鼻歌まじりに言うと「遅れたとしてもいいんだけどね、でも困るのは君かもよ」って預け入れ。(信頼)

僕ら親はこの少しの違いに気づいているだろうか?

一日一日の変化は少ないけれど、この貯金はやがて大金になる。

大金になったかどうかは、子供の顔を見ればわかる。

もちろん、優しくしているだけだと逆に伝わらない場合もあるから

時にはビシッと叱ることも大切(ただし、イライラしていない時に)

要は収支のバランスってこと。

僕たち親のコトバは、子供のカラダに吸収されて、その心身となる。

そんなコトを考えながら子供と話すのは、ガーデニングの水やりみたいに楽しい。

ん?ちょっと違うかな? まぁいいや。(^^)

問合せ番号:m008

有名な魚の産地入りの日本地図

西日本中心のディフォルメと各地方の名産や建物もチラホラ。

見ていて楽しいイラストマップです。

問合せ番号:m007

ガソリンスタンドの危機管理マニュアル用アイソメイラスト。

普段はついついいろんなものを書き込んでしまいますが、

今回は題材がシリアスなのでクライアント様の指示に忠実に描写しました。